キーワード

お寺 | 宗教法人 一乗寺

-

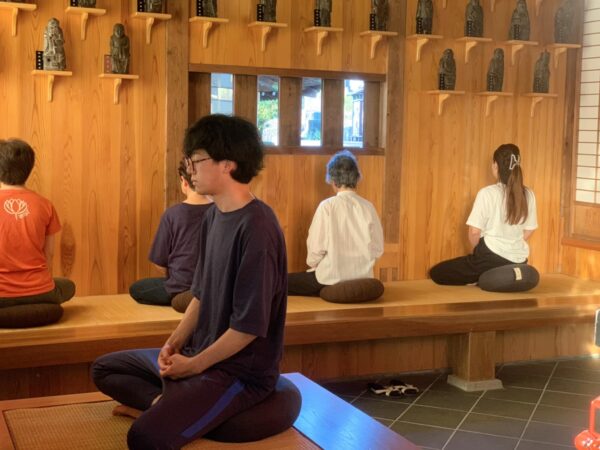

「暁天坐禅会vol.128」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。15日早朝。秋の風を感じながら坐禅を組みました。本日も、初めてお越しくださった方や久しぶりに参加された方もありました。早朝よりお集まりいただき、誠にありがとうございます 坐禅後、お経を唱え少しお話をさせていただきました。昨今、宗教にまつわる話題が飛び交っています。僕自身、宗教家という肩書きよりも「お坊さん」や「僧侶」という呼び方の方がしっくり来ますが、対外的には宗教法人・代表役員の任を仰せつかっていることになります。「宗教」という言葉を聞いて、人それぞれ抱く感情に違いがあろうかと思います。怖さ・畏れ・安心・救い…いろいろな概念がありますが、皆さんはどのように感じるでしょうか?人生は、望むがまま思いのままにはなりません。苦しみや悲しみの多い世の中ですが、総じて安らぎをもたらすものが宗教の本分だと僕は思います。顔や生き方がすべて違うように、救いの数や方法も千差万別です。ただ、人道に外れる行為や多くの方が認める人間の良き部分に反するものには、注意が必要です

坐禅後、お経を唱え少しお話をさせていただきました。昨今、宗教にまつわる話題が飛び交っています。僕自身、宗教家という肩書きよりも「お坊さん」や「僧侶」という呼び方の方がしっくり来ますが、対外的には宗教法人・代表役員の任を仰せつかっていることになります。「宗教」という言葉を聞いて、人それぞれ抱く感情に違いがあろうかと思います。怖さ・畏れ・安心・救い…いろいろな概念がありますが、皆さんはどのように感じるでしょうか?人生は、望むがまま思いのままにはなりません。苦しみや悲しみの多い世の中ですが、総じて安らぎをもたらすものが宗教の本分だと僕は思います。顔や生き方がすべて違うように、救いの数や方法も千差万別です。ただ、人道に外れる行為や多くの方が認める人間の良き部分に反するものには、注意が必要です 本当に必要なもの、求められるもの、後世に残すべきものには、勧誘せずとも自ずと人が集まってくるはずです。しかしながら「魔が差す」という言葉があるように、疲労や状況によって通常の判断ができない場合も考えられます。そうした事態を避けるためにも、普段から家族や親しい人とよく会話をし「本当に大切なものは何か」ということを自分の中で確認することをオススメいたします。(また、近隣縁者の方で様子が変わった方があればお声かけをしたり、専門窓口にご相談されるのも宜しいかと思います。)ここまでご高覧いただき、ありがとうございます

本当に必要なもの、求められるもの、後世に残すべきものには、勧誘せずとも自ずと人が集まってくるはずです。しかしながら「魔が差す」という言葉があるように、疲労や状況によって通常の判断ができない場合も考えられます。そうした事態を避けるためにも、普段から家族や親しい人とよく会話をし「本当に大切なものは何か」ということを自分の中で確認することをオススメいたします。(また、近隣縁者の方で様子が変わった方があればお声かけをしたり、専門窓口にご相談されるのも宜しいかと思います。)ここまでご高覧いただき、ありがとうございます 上記の言葉をすべて信じなくとも大丈夫です。ただ、どうかご自身の本心には耳を傾けてください

上記の言葉をすべて信じなくとも大丈夫です。ただ、どうかご自身の本心には耳を傾けてください ね季節の変わり目ですので、皆さまくれぐれもご自愛専一に

ね季節の変わり目ですので、皆さまくれぐれもご自愛専一に 【次回の「月例坐禅会」は、10月1日(土)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】※足を組むのが困難な方には、イス坐禅をお勧めしております。

【次回の「月例坐禅会」は、10月1日(土)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】※足を組むのが困難な方には、イス坐禅をお勧めしております。 -

「暁天坐禅会vol.127」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。9月1日(月)。

未明から、雨が降ったり止んだりしてました

残暑が厳しい日もありますが…

また、ひと雨ごとに秋が近づいてくる気がします。さて本日も、初めてご参加してくださった女性の方がありました。この方なんと、私が毎週火曜日に出演しているラジオのリスナーさんでした

▼ https://mrn-pal.com/program/morning-pal/

先日も、お寺で定期的に開催している「自力整体」の教室にご来場くださいました。今回は、そのご縁で月例坐禅会にも参加していただきました。

坐禅後の茶話会でご感想を伺うと、

「普段と違う時間を過ごし、心が洗われたような気がしました」といったお声を賜りました。皆様が帰る頃には、不思議と雨も止み朝靄とともに清らかな空気が境内を包んでおりました。

朝晩の寒暖の差が激しい時節ですので、皆様もお身体に気をつけてお過ごしください

【次回の「月例坐禅会」は、9月15日(木)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

※足を組むのが困難な方には、イス坐禅をお勧めしております。

-

「暁天坐禅会vol.126」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。8月に入りました。

あさ5時半。

じっと静かに坐っていますと、目覚めた蝉たちが1匹2匹と増えていくのが分かります。早朝にもかかわらず、じんわり小汗をかくほどに気温が上がっていきました。

ご高齢の方も多く参加されているので、今日はいつもより早く終わりの鐘を鳴らしました。

夏は、暑い。

暑いと汗をかく。

汗をかいたら、ふく。

どれも、当たり前のことですが大切なことです。

汗をかくのは、体温調節のためであり身体を冷やす効果があります。

汗をかいた時に体内の水分とミネラルも排出されるため、水分補給と同時に塩分も摂取しなければなりません。今年は、6月に前倒しの真夏日があり、その後戻り梅雨になりました。

天候が不安定にると、心身にも影響が出やすくなります。どうぞ、身体を休めながら

この夏を乗り越えましょう

【次回の「月例坐禅会」は、9月1日(木)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

※足を組むのが困難な方には、イス坐禅をお勧めしております。

-

「暁天坐禅会vol.125」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。1日早朝、蝉も眠る時間から坐禅堂の扉を開け、参禅者をお待ちしておりますと…

一人また一人と門をくぐってこられ、あっという間に14名の方がお集まりになりました。その内の御一方は初めて参加してくださった男性で、お仕事前のご多用にもかかわらずご来山されました。

道心に感服いたしますとともに、会場主としても大変励みになる次第です

さて、関東甲信は6月6日から梅雨入りして、本格的な雨の季節を迎えました。

ところが、梅雨入りした6日から月末までの降水量を調べると、平年よりも少ないというデータが報告されています。気象庁は27日、関東甲信地方と東海地方、九州南部が「梅雨明けした」とみられると発表しました。

いずれも梅雨の期間は過去最短だということで、いわゆる「空梅雨」と言えそうです。こうなると、すぐにやってくるのが「猛暑」と「ゲリラ豪雨」です。

すでに、6月末の時点で真夏日のような気温を観測しており前倒しで夏が来たようです。私も体感として昼間は頭が焼けるような日もありますが、、早朝はまだ過ごしやすく静かに坐禅を組みました。

それでも坐禅をはじめた時刻からすると、解散する7時頃の気温はやや上がっているように感じました

坐禅後の茶話会でも、(高齢者の方が多いので)「節電も大事ですが、しんどい時はクーラーを使いましょう。」とお話ししました。

やはり、身体健全が第一です。

修行も、まず身体を万全にして臨むのが肝要であり、ましてや坐禅は苦しむための「苦行」ではありません。当山では、現在「坐禅中は、マスクを外していただいても結構です。」とご案内しております。

これは身体を整え、呼吸に集中し、より自分の心とじっくり向き合うためです。呼吸の際は、はじめ口から大きく息を吐いて、次に新しい空気を鼻から吸います。

この深い呼吸を2~3回続けて行い、安定しましたら通常の呼吸に戻します。人間の身体は、よくできていて「鼻からの呼吸は、脳の冷却作用」の役割もあります。

脳は、約20Wの熱を産生すると言われています。それを毎分5リットルの血流によって放熱されているとされています。

なぜこのような人体機能があるかといえば、脳の温度が40・5℃を超えると、脳を構成するたんぱく質が変異してしまい機能障害を起こす可能性があるからです。鼻腔の奥には、脳と繋がっている毛細血管がたくさん通っていて、鼻呼吸をして少しでも冷たい空気を通過させることによって、脳を冷やすことができます。

よく『口呼吸してはいけない』と言われるのは、鼻による脳の冷却がうまくできなくなるからです。

今夏も、新型コロナのためにマスクをつけたまま過ごす人が多くなるかと思います。

「マスクをしていると(温かい吐息を再び吸うことになり)、脳の冷却がうまくいかなくなる恐れがある」という事象を少し念頭に置き、

自然の中や人混み以外では、マスクを外して新鮮な空気を取り入れましょう。深い呼吸のやり方を忘れてしまった方は、ぜひ坐禅をお勧めします

《補足》

・私は、マスク反対!と声をあげているわけではありません。

例年に比べインフルエンザの発症が低下していることなどから、マスクを装着することに一定の効果があると信じております。・パンツを履くことが常識になっているように、今はマスクをつけることが世の中のルールになっています。

予めルールが提示されている場所で自己主張するのはナンセンスだと思いますので、その場その場の施設のガイドラインに従うことが大切だと思います。・一方、会場側の責任としてはその「ガイドラインを明確に説明すること」が大事だと考えております。

私共のお寺では、屋外あるいは坐禅(黙とう)の際はマスクを外していただいて構いませんが、法要参列時はマスク着用を奨励しております。

※ただし、神経過敏や身体的に着用が困難な方は、この限りではありません。・(話は変わりますが)関東は、エスカレーターに乗る際「左側」に立ち右を空け、関西は「右側」に立ち左を空ける、といった地方ルールがあります。

これも、誰かから教わったわけではなく何となく習慣として引き継がれているのが実態だと思います。何が言いたいのかと申しますと・・・

ガイドラインは、あくまでもガイドですので…明確なルールが存在しない場合は、自分の頭で状況を把握し「考える」ことが肝要だと思います。関東のエスカレーターに乗った際、たとえ前の人が右側にいても前後の様子や危険性を考慮し是々非々で対応することがベターだと思います。

マスクも「炎天下では外す」ということを、一考してみてはいかがでしょうか。というお話しでした

【次回の「月例坐禅会」は、8月1日(月)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

※坐禅堂が会場の場合でも、イス坐禅に対応しております。

-

「暁天坐禅会vol.124」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。今朝は、未明からしとしと雨が降っておりました

にもかかわらず、初めて参加してくださった方も含め12名の方にご参加いただきました。(※初参加の方は、去年のお化け屋敷イベントでゾンビ役をやってくれた男性でした )

)坐禅後「朝のおつとめ」として、皆さまの無事息災とご先祖様への供養としてお経を唱えます。

その後、お時間のある方は「茶話会(さわかい)」といって本堂でお茶をお勧めいたします。

さて本日ご参加いただいた皆様には、特別な贈り物をいたしました

それは、「参禅要典(さんぜんようてん)」というお経の本です。

この経典は、九州に住む私の従兄弟が送ってくれたオリジナルの経本です。一乗寺先代住職である父の出身地は、長崎県の鷹島(たかしま)という島です。

現在、この鷹島にある「永光寺」という曹洞宗寺院の副住職が、修行時代の先輩であり、私の従兄弟(父の兄の長子)にあたる浅岡俊孝師です。

師が会長として在籍していた「長崎県北曹青会」様にて、日々の読経や特別な所作・偈文などを丁寧にまとめられた経典が発行されました。(令和元年10月1日初版)参禅者必携の経本が出版されたという報は、全国曹洞宗青年会の会報誌などで漏れ伝わって参りましたが、、実際に手に取って拝読いたしますと、その綿密さと読みやすさに感服いたしました。

比較的大きな字には全てフリガナがつき、坐禅の際、巡回する直堂(じきどう)の順路を図解で表記するなど、随所に工夫が施されておりました。

茶話会の際には、思わず・・・

「この五十七佛というお経は、仏教を伝えた祖師方の系譜で…」や

「いつも私のみ代表でお唱えしている回向(えこう)というのは、この部分でこういう意味が…」と、本をめくりながら少しだけ講義の時間になりました^^;経典の素晴らしさもさることながら、

あとがきの一節がまた印象に残りました。『新時代を迎え、寺院の在り方や求められる青年僧侶の姿も少なからず変化していくことでしょう。その様な中においても私達は仏祖の教えに習い歩んで参ります。(一部抜粋)』

お寺の場所は離れていますが、同じ道を志す青年僧として、これからもご教導のほどよろしくお願いいたします

この場をお借りして、一言御礼を申し上げます。ありがとうございました。

※当該経典は、まだ若干数予備がございますので、本日ご欠席の方・ご興味がある方にはお配りいたします。

※坐禅堂が会場の場合でも、イス坐禅に対応しております。

【次回の「月例坐禅会」は、7月1日(金)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

-

「暁天坐禅会vol.123」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。今朝も早くから、月例坐禅会を行いました。

数日前から静岡地方は、30℃を超える日もあり、梅雨が明けたかのような錯覚を覚えるほどです

日中は、暑い日もありますが…朝はまだまだ過ごしやすく坐禅を組むにはちょうど良い気候といえます。

今日は、そうした背景もあり(いつも坐禅を行なっている)本堂ではなく「坐禅堂(経蔵)」にて開催しました。

初めてこのお堂で坐禅をされる方もあり、最初は少し慣れない様子でしたが…皆さまそれぞれに落ち着いて坐っておられました

また、坐禅堂の「正式な入り方」や「単と呼ばれる畳への上がり方」なども指南いたし、皆さま真剣な眼差しで行じていただきました

これから、雨の日や情勢を見ながら会場の変更等もあろうかと思いますが、案内の立て看板を出しておきますので、お気軽にご参加いただければ幸いです。

※坐禅堂が会場の場合でも、イス坐禅に対応しております。

【次回の「月例坐禅会」は、6月15日(水)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

-

「暁天坐禅会vol.122」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。去る15日早朝、坐禅会を行いました。

ここ一カ月というもの、公私共にとても忙しく…日々の法務に加え「永平寺のお手伝い」から「仏前結婚式の司会(と余興^^;)」、そして「法類御寺院さまの晋山結制」という特別な行事が続きました。15日も、朝から出張があったので坐禅会をお休みにしようかと思ったのですが、、

「なぁに、わしらでやるよ!」という長老の一声で、参加者による「セルフ坐禅会」を行いました。。ただ、こういう時に限って…初めて参加してくださった方が3人もおられ、ちゃんとご挨拶ができず申し訳ございませんでした。

本来ならば、坐禅のやり方をレクチャーしてから坐っていただくのですが、急に始まり戸惑われたことかと存じます。幸いベテラン参禅者の方の機転により、(小学生さんを含む)初参加の方にご案内をしていただいたようです。

後日、初参加者の方から『やさしく教えてもらいました』という感想を頂き、ホッとひと安心したところでございます(*´▽`)

これからも皆さまのお力添えを賜りつつ、事前のご案内が疎かにならないように気をつけたいと思います<(_ _*)>

そんなわけで、、、

【次回の「月例坐禅会」は、6月1日(水)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

-

「暁天坐禅会vol.121」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。1日早朝、月例の坐禅会を行いました。

前晩30日に他県より帰山し、何とか朝のおつとめに間に合いました

と申しますのも、、

去る4月22日から29日まで、福井県の永平寺に出向していたのです。

曹洞宗の大本山永平寺では、毎年4月末の一週間「報恩授戒会(ほうおんじゅかいえ)」が行われます。

お授戒といわれるこの行持は、お釈迦さまから代々受け継がれた「戒法(かいほう)」を参加者の皆さまにお授けする伝統的な儀式です。

参加者の方は「戒弟(かいてい)」と呼ばれ、一連の法要や禅の作法を通して仏教徒として正しい生き方を学ぶことが出来ます。

戒を授けてくださいますのは「戒師大禅師さま」で、永平寺の御住職で在らせられます南澤不老閣猊下です。戒律(かいりつ)と一言で言い表しますが、厳密には「戒」と「律」とは違います。

律は、仏教徒(出家者)が修行生活の秩序を保つために守るべきルールのことです。

ルールですから、これを破ると罰則があります。一方、戒は出家・在家を問わずお釈迦さまのお覚(さと)りに自ら随い、仏の子として正しく生活するための規範です。

仏さまの示された正しい生き方とは、例えば「生き物を殺さないこと」「嘘をつかないこと」「盗みをしないこと」「怒りに身を任せないこと」「人の過ちをせめないこと」など、どれも意味を知れば分かりやすいものばかりですが・・・実際にすべてを忠実におこなうことは、容易なことではありません。

知らない間に小さな虫さんを踏んでしまったり、無意識のうちに人を傷つける言葉をかけてしまうことも多々あります。大それた犯罪を起こさなくとも、私たちは生きている限り大なり小なりの罪科を生み出しています。

知らず知らずのうちに積もった罪科を「懴悔(さんげ)」し、正しく生きようと志を新たにするのがお授戒の意義であります。戒の言語は「シーラ(sila)」ですが、この言葉には「習慣化した」行為、という意味もあります。

戒は、自らを律し自ら仏になる生き方の第一歩であるといえましょう。

冒頭に述べた戒法とは、お釈迦さまや祖師方が護り実践されてこられた生き方そのものです。

この戒を守って生きることは「仏への道」を歩むことであり、同時に「仏の道」を生きることに他なりません。お授戒に参加される戒弟さんには「血脈(けちみゃく)」と「戒名(かいみょう)」が授与されます。

血脈とは、釈迦牟尼仏に始まり28世中国に伝えし達磨大師、51世日本に伝えし高祖道元禅師、54世世々に広めし太祖瑩山禅師を経て、88世戒師大禅師さまよりお一人お一人に至る正式な仏弟子としての系譜です。

戒名は、その仏弟子としての名前です。仏教寺院の多くは、葬儀の際にこの戒名を授けますが、生前に戒名を頂くこともできます。その場合は、残りの人生をこの名のように生きなさいという意味が込められています。このように授戒会は、厳粛な雰囲気の中で古式に則り執り行われます。参加者の方は修行僧の日課に準じ、多少の緊張感の中にもお仲間と励まし合い、ご無理なくお務めいただいております。

戒師大禅師さまと共に、重要なお役目を担う老師が二人おられます。

戒文を教えてくださいます「教授師(きょうじゅし)さま」と、戒弟さんを導かれる役の「引請師(いんじょうし)さま」のお二人で「二師」と称します。

今般は、授戒の意義をお説きになられる「説戒師(せっかいし)さま」に一乗寺のご本寺である林叟院老師、教授師さまに大本寺の岡山県洞松寺の堂頭老師がお就きになられました。

そうしたご縁もあり、大変僭越ながら不肖某も「二師侍者(にしじしゃ)」というお役目を賜り報恩随喜して参りました。深山幽谷の僧堂で、3時に起床し3時40分頃より坐禅を組み、様々な法要のお手伝いをさせていただきました。

現役の修行時代から10年以上経ってなお一週間山籠りの生活を送ることは、何ものにも代えがたい貴重な時間となりました。正伝の仏法に触れ、自分の未熟さを改めて知ることができました。

得難い機会を与えていただいたことに感謝するとともに、学んだことをこれからの人生に活かしたいと思います

#大本山永平寺

▼ https://daihonzan-eiheiji.com/【次回の「月例坐禅会」は、5月15日(日)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

-

「暁天坐禅会vol.120」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。今回も、初めて参加してくださった方がありました。朝早くから、ご参加いただき誠にありがとうございました

去る1日、エイプリルフールの日にこんな投稿をいたしました。

「朝起きたら、家の前にキリンがいました」

…という突拍子もない投稿をしたのですが、実はこれウソではなくて本当なのです(^^ゞ

詳しくお話ししますと・・・お寺の駐車場の一角に、子どもたちが遊べるキッズスペースがあるのですが、この程そこに「約2mほどのキリンさん」がやってきました!

正確に申しますと、背中に乗ることもできるキリンのオブジェで、あっという間に子どもたちに大人気のスポットになりました。さて突然ですが、ここでクイズです。

問題:「キリンの首はなぜ長いでしょうか?」

・・・

子どもたちにも同じ質問をしてみたところ、次のような答えが返ってきました。

・高い木の上の葉っぱを食べるため

・それを、子どもたちに分けてあげるため

・敵から身をまもるため

と、いろんな答えを出してくれました。

これ、すべて正解です▼今から何千万年も前に生きていたキリンの先祖は、現在のキリンよりも体が小さく首も長くなかったようです。そのころは、森の中にすみ木の葉を食べてくらしていました。

ところが、やがてキリンの先祖は森を出て草原でくらすようになりました。これはほかの動物、たとえばゾウや水牛でも同じですが、草原でくらすようになると、動物はあしが長くなり体も大きくなるんですね。草原は広々として見晴らしはいいのですが、逆にそれが敵に見つかりやすいという欠点になります。動物がそこで生きていくためには、速く走ることができたり体が大きくなければなりません。

それで、キリンの先祖も長い足をもつ体の大きな動物に進化していったのです。草原でくらすようになったあとにも、首の長いキリンとあまり長くないキリンがいたようです。

首の長くないキリンは、水を飲むときに前あしを折って体を大きくかがめなくてはいけません。キリンはとても体が大きい動物です。そのような大きい動物が、水を飲むたびにかがんでいては、猛獣におそわれたときにすぐ逃げ出すことができません。

また、急に立ち上がろうとして、あしの骨を折る危険もあります。このように首の短いキリンは生きていくのにあまり都合のよい体ではありませんでした。

そこでいつのまにか首の短いキリンは絶滅してしまい、首の長いキリンだけが生き残り子孫を増やしていったのです。つまり首が長くなければ、生きていくことができなかったというわけです。

そのほかにも、首が長いことの長所はいくつかあります。首が長ければ、ほかの動物がとどかないような高いところにある木の葉を食べることができますし、また背が高いので遠くの敵をいち早く見つけることもできて安全なのです。

先日も子どもたちの前でこのような話をしました。その上で、僕はもう一つこうかもしれないよという考えを伝えました。

それは、もしかしたら「キリンさんは遠くを見ながら大切な仲間を探しているのかもしれないよ」という想像です。

広いサバンナで、一人迷子になった時もすぐに大切な人を見つけられるように、長い首になったのかもしれないよ、と。(ま、人というかキリンですが^^;)実際、キリンは社会性の高い動物だそうで多くのキリンが一方の方向を向くと、反対方向を向いていた少数のキリンもそれに合わせて同じ方向を向くそうです。

図鑑には、こうした記述が乗っていてこれからも子どもたちはたくさんの知識や勉強をすることになるかと思います。

ですが、いつどんな時だって想像力を膨らませて「もしかしたら、こうかもしれない」と考えることは自由なんだよ。ということを伝えました。実は、今秋に僕がこのお寺の正式な住職になる「晋山式」という一世一代の儀式があります。

前の住職である父は、就任時に「石造りの五重の塔」をお寺に寄贈しました。

僕も何か記念になる物をと考えたあげく、、このキリンさんを新たにお寺のシンボルとして置かせていただきました。これから、隣のこども園に通う子どもたちが「無事に帰るかな」「明日も来てくれるかな」と首を長くして待っている、そんな存在になれば良いなと思っています。

また、実はすでにそんな風に地域の皆さんの無事を願う存在がお寺にはおります。

それが、仏さまなのです。キリンさんは、ここでみんなのことを優しく見守っているよ。そして、お寺の中には、同じようにみんなの幸せを願う仏さまがいるんだよ。

というお話しをしたら、子どもたちはウンウンとうなづいて聞いてくれました。新年度になり、小学校に上がるお友達もいます。はじめは慣れない環境に戸惑ったり、不安なこともあるかと思いますが、失敗を恐れずのびのびと成長してくれたらと思います。

また、キリンさんも和尚さんもいつでもお寺で待ってるよ!と言って先日の卒園式では、送り出しをしました

★

《キリンさんのお名前を大募集しています!》

▼ https://forms.gle/STvf5ZdCVALQ4Anp8

※回答の締め切りは、4月30日(土)まで【次回の「月例坐禅会」は、5月1日(日)あさ5時半~/予約不要・参加無料です。】

-

「暁天坐禅会vol.119」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。・新年度に入り、新たなお仲間も増えご一緒に坐禅を組みました。

・さて、去る3月24日は、お寺のとなりにある「庵原こども園」の卒園式でした。

よく「お寺の幼稚園ですか?」と聞かれることがありますが、今は静岡市のこども園として運営されています。

元々はお寺の保育所で、一乗寺の二代前・洞慶院の一つ前の住職である丹羽鐵山方丈が、初代の園長でした。・当時は、境内に保母さんたちの宿舎や木造の教室があり、子どもたちが坐禅堂などで遊んでいたそうです。

※余談ですが当山の坐禅堂には、少し珍しい「輪蔵(りんぞう)」というたくさんのお経の本が入った蔵があります。

この円柱状の経蔵(きょうぞう)は、グルグル回すことができます。これは、チベット仏教の「マニ車」のように回した数だけお経を唱えるのと同じ功徳を得られるという尊い物です。

ちょうど、先日も当時園児だった方が訪ねてこられ「よくこれを回して遊び場にしていたよ」と懐かしそうに語っておられました。・僕も、かつてこども園の前身の「庵原保育所」に通っておりまして卒園児ということになります。今は、お寺の経営ではありませんが、4年ほど前より私自身「評議員」という形で参画しております。初代園長である祖父のご縁もありますし、何より子どもが好きなので楽しく携わらせていただいております。

・卒園式のあと、特別に年長さんが歌を歌ってくれました。その歌の名前が「にじ」というタイトルで、歌詞がとても素敵だったのでご紹介させていただきます。

♪こども園で過ごした日々は 大切なたからもの

友達とはケンカをした日もあったけれど、ラララ虹が虹が 空にかかって

君の君の 気分もはれて 仲間と出会えて よかった

みんなのことが だいすき きっと あしたは いいてんきという歌詞を、とても可愛らしい声で元気に歌ってくれました。

-

「暁天坐禅会vol.118」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。・3月16日深夜、東北地方で発生した地震によって被災されたすべての方にお見舞いを申し上げます。

・疫災、戦災、天災という有事に加え、身の回りの様々な悩みが重なると心への負荷が許容を超え健康面に害を及ぼすこともございます。まずは、皆さま自身の身心を第一に考え、日常生活に支障のないようにお過ごしになられることをお勧めいたします。

・僕は、人間の「悲しみを受容できる量」には、人それぞれ限界があると思っています。心の中に、ガラスのコップがあって…感情がある一定の量を越えてしまうと溢れてしまう。つまり、日常生活が送れなくなってしまうということです。

ですから、個々の感情の許容量を把握し、溢れそうになったら一休みしたり、過剰摂取した情報を遮断する必要があろうかと思います。それでも、平和について考えることや、できることはあります。・仏教では、遺経というお経の中で『世事に参預し好みを貴人に結ばない』という言葉が出てきます。これは、僧侶として時事の政治経済・権力には近づかないようにという教えです。

よって普段はあまり政治問題について言及しないようにしておりますが、昨今の国際情勢は看過できないものがあります。

しかしながら、どちらか一方に肩入れするということは、一方を敵視するということ。これは仏教徒としては、どうなのか・・・という自問自答の日々です。・あえてすべてを否定的にとらえると、、、

テレビは偏向報道だ。西側諸国の思想あるいは自国に都合のよい話ばかり流している。

一方ネットは、フェイクニュースばかりだ。好きな情報ばかり入手してしまうから、自分の思想を無闇に肯定してしまう。

…こうしたことばかり考えると何もできなくなってしまいます。・平和を語るには、戦争の状況を正しく理解しなければならないと思っております。

こんな風に生活ができるのも誰かが今守ってくれているおかげであるということに想いを向け、行政機関や国土を守る防人の方はじめ第一次資料に基づく事実を伝えてくださるジャーナリストの方に改めて感謝したいと思います。

非戦を誓う仏教寺院においてどちらかの勢力に肩入れすることは、また新たな火種を生むことに他ならないというご指摘も重々承知しておりますが、ロシアの西の端に接しているのがウクライナならば、東の隣国は日本です。・私は(私の理解する範囲において/国際法に則り)間違ったことをしている友人には、その間違いを指摘するのが真の友達だと考えます。それを念頭に、双方の国民の方々に一刻も早く平穏な日々が訪れることをお祈りいたします。

そして、私たちのかけがえのない日常を守るためにもできることを模索していきたいと思います

戦争が終わって平和になるんじゃない。

平和な毎日に戦争が侵入してくるんだ。(谷川 俊太郎)

-

「暁天坐禅会vol.117」(静岡市)

🌞暁天(ぎょうてん)とは、明け方の空という意味で、

暁天坐禅(きょうてんざぜん)とは、早朝に行う坐禅のことです。本日も、月例の坐禅会を行いました。

3月に入り、日の出時間も変わってきたように思います。いま、苦しんでおられるすべての方にも平穏な朝陽が昇ることを祈念いたします。

今朝は、今なお戦火に怯えて暮らす人々と死傷者を悼み、祈りの読経と焼香を皆で捧げました。

緊迫のウクライナ情勢に対し、思うこと・望むことはたくさんありますが…できることは少ないです。

この無力感にやるせなさを感じるばかりですが、それでも一僧侶として、そして一人の人間として意思表示をしたいと思います。普段、あえて政治的な発言は控えているのですが、、、今回のロシア軍の侵攻については、看過できるものではないと考えております。

2月28日。ロシアとウクライナの代表団が、初の停戦協議を行ったとの報が入りました。双方結果を持ち帰り、近く再協議を実施。継続して協議していくという見解は一致したそうです。

一刻も早い「対話と交渉による平和的解決」を願うばかりです。

同じ時代を生きる者として。

-

タグ一覧

-

カテゴリー